どうも。ゆっぺ(@greenvip_jp)です。

- 壁に棚を取り付けたいけど賃貸だから…

- 壁をもっと装飾したいけど賃貸だから…

- 壁にライト付けたいけど賃貸だから…

- 賃貸だから……………

もっと壁を装飾したり、DIYをしてみたいと思う気持ちはあるものの、賃貸であるがゆえに何もできない…と思っている人、結構いるのではないでしょうか?

もちろん、賃貸住まいで壁に穴を開けるなど言語道断です。

しかし、そんな賃貸にお住みの方も『ラブリコ』というアイテムを使って木の壁を作れば、壁に穴を開けたり傷をつけることなく、棚を取り付けたり装飾ができるようになります。

ゆっぺ

なんと!!!!!!!

ではまず完成品からどうぞ。

2×4材を柱とし、そこに1×4材を貼り合わせて作った木壁です。

この木壁をベースにすることで、好きなだけビスを打ったり、棚やウォールライトを取り付けられるようになります。

仕組みとしては、ラブリコ(アジャスター)を使用し、2本の柱で地面と天井を突っ張っているという構造です。

これにより、木壁本体も壁を傷つけることなく設置が可能となります。

この木壁を活用することで…

こんなことができるようになっちゃいます。

ゆっぺ

これが賃貸でできるのは凄い!!

ラブリコはDIYをする上で基本的のアイテムとなり、これからのDIYライフでも大活躍するアイテムだと思うので、是非活用してみてください。

この記事では、ラブリコを使った木の壁の作り方を紹介します。

- ラブリコの使い方

- 木壁の作り方

- おすすめの塗料

もくじ

木壁作成の準備物

まずは必要な材料をざっと紹介。

木材

ラブリコを使用して木の壁を作る場合、

- 2×4材(SPF材)→ 柱

- 1×4材(SPF材)→ 壁

というのが、基本のスタイルになります。

SPF材とは、3つの木(Spruce / トウヒ・Pine / 松・Fir / もみの木)の略称で、軽くて柔らかく、DIYに適した木材です。

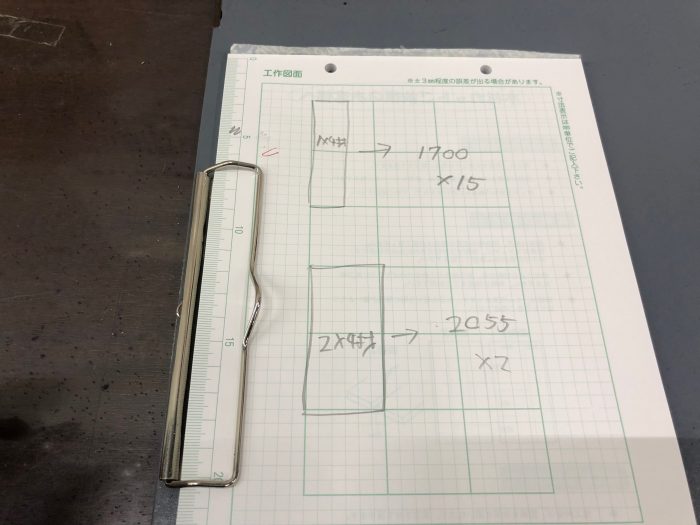

購入した木材

- 2×4材 → 2本(柱)

- 1×4材 → 15本(壁)

2×4材、1×4材共にほとんどのホームセンターで取り扱われており、なおかつ安価できるのがSPF剤の強み。

店舗によって異なりますが、2×4材は約350円、1×4材は約250円で購入できます。(時期によって価格変動があります)

反りが大きかったり節目の多いものもあるので、しっかり選んで購入しましょう。

そして、ラブリコを使うには公式があります。

それは、『天井までの高さ – 95mm』という計算式。

ラブリコで突っ張るアジャスター部位の分「-95mm」の長さで設計する必要があるので、設計図の段階で柱部位から-95mmで計算するのをお忘れなく。

私の場合の計算式

天井までの高さ 2150mm – 95mm = 2055mm

よって、私の場合は2055mmの木材が必要となります。

1×4材に関しては、幅は自由に設定し、本数は天井までの高さを考慮しながら、必要な本数購入しましょう。

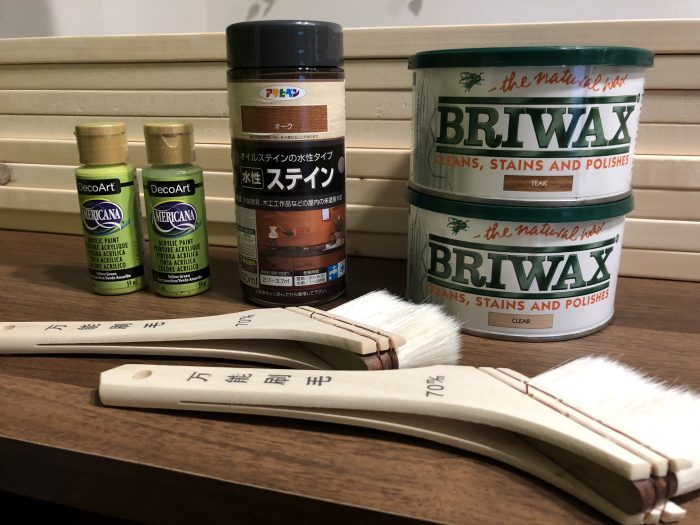

塗料

塗料は好きなものを選びましょう。

おすすめは「オイルステイン」と「ブライワックス」の組み合わせです。

購入した塗料

- ブライワックス(クリア・チーク)

- 水性ステイン(オーク)

- アメリカーナ(イエローグリーン)×2

ステインやブライワックスについては『PCデスクをDIY』の記事でも紹介しているので、合わせてご覧ください。

下地として、木目を引き出す水性ステインを使用します。オイルステイン(油性)の方がベストですが、塗る本数が多いので、手軽に扱える水性ステインを選びました。

油性に比べ深みや艶が弱くなりますが、匂いがほぼほぼ無く、手についても簡単に取れるので気になる人は水性を選びましょう。

仕上げ剤のブライワックスは、チークとクリアを使用します。

ブライワックスを使うことで艶が増し、アンティーク感も出るのでおしゃれに仕上げられます。

クリアに関しては、アクセントとして入れるアメリカーナの保護剤として使用します。

刷毛、ウエスも忘れずに用意しましょう。

ラブリコ

この記事の主役、ラブリコちゃんです。

1箱に1つしか入っていないので、基本的に2個セットで購入します。

ラブリコは3色展開で、「オフホワイト」「ブロンズ」「マットブラック」から選ぶことができます。

ラブリコの類似商品として『ディアウォール』というものもあります。

「ディアウォール」と「ラブリコ」の違い

- ディアウォール → バネ式で自動で突っ張る

- ラブリコ → ネジ回しで手動で突っ張る

一見、勝手に突っ張ってくれるディアウォールのほうが優秀そうに見えますが、バネ式だと突っ張る力が限られてしまうため、手動で突っ張る力を変更できる『ラブリコ』の方がワタシ的におすすめです。

ラブリコを選ぶ注意点としては、時間が経つにつれ少しずつネジが緩んでくるので、定期的な締め直しが必要となります。

木壁の材料調達

近所のカインズホームで購入しました。

SPF材は価格変動が頻繁にあり、私が購入した時は1本辺り税込み245円でした。

ちなみに、後日同じカインズホームに行った時は税込み198円に変更されており、値段は本当にその時その時です。

この本数をカットするのは面倒なので、カットサービスを利用します。

こんな感じで書くとカットしてもらえます。

お店にもよりますが、カインズホームの場合1カット50円でカットしてもらえました。

同じサイズの木材だと安くなったりします。

木材を加工する

塗料が乗りやすくするために、木材の表面をヤスリがけしていきます。

ミニデルターサンダーを使ってヤスリがけしていきます。

もちろん紙やすりを使って手動でヤスリがけもできますが、この本数手動でかけるのは大変なので電動サンダーを使うと非常に楽です。

中でもミニデルターサンダーは安価で扱いやすく、DIY初心者にもおすすめのアイテム。

#240辺りで削ると塗料が乗りやすいです。

角や側面も軽くヤスリがけすると、綺麗に仕上がります。

後は車に積んでお持ち帰り。

車に載せられない or 車がない人でも、サービスカー(軽トラ)を無料で貸し出しているホームセンターも多いので、利用すると良いです。

木材を塗装する

加工した木材を塗装していきます。

下地の水性ステイン

まずは、表面の木屑をウエスで拭き取ります。

これをしないと、塗ったときにムラができたり、色が乗りにくかったりします。

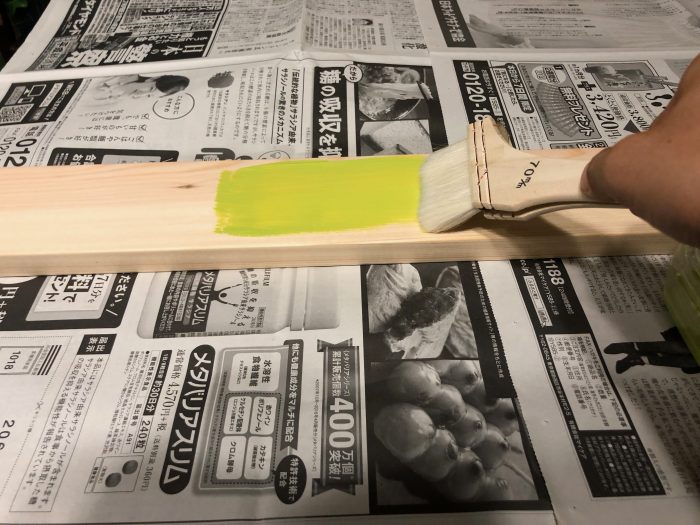

まずは下地の水性ステインから塗っていきます。

使う分のみ、ペットボトルやアルミ皿に取り出します。

刷毛で適量すくい、伸ばすように塗っていきます。

一通り塗り終えたら、ウエスで余分なステインを拭き取りながら、塗料を浸透させていきます。

こうすることによりムラが消え、艶が出やすくなります。

オイルステインほど艶は出ませんが、水性ステインでも多少の艶は出せます。

これで1本目は完成。

裏面は隠れて見えないので、今回は表面のみの塗装とします。

2度塗りをすることでさらに深みを出せるのですが、仕上げ材のブライワックスで補えるため1度塗りで終了。

2×4材も同じように塗り、13本を同時乾燥させていきます。

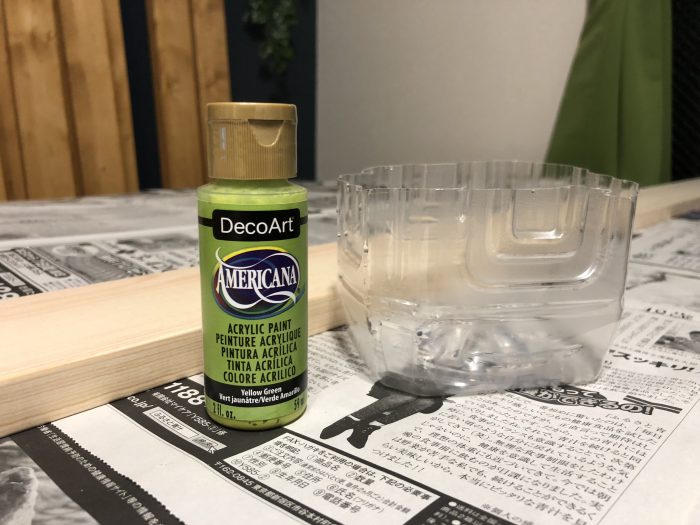

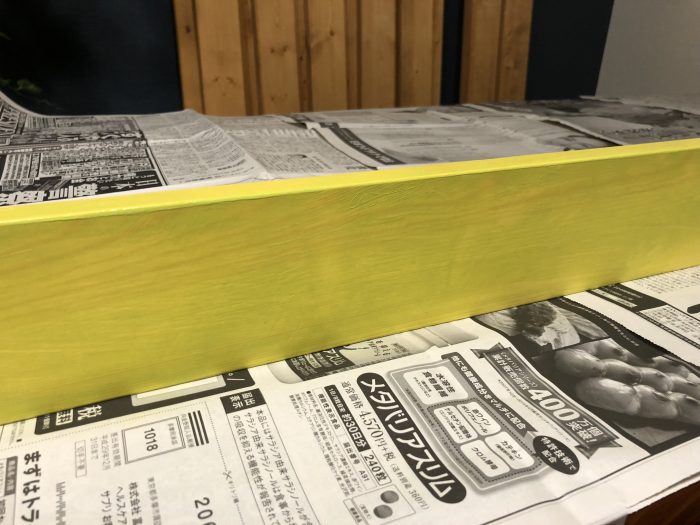

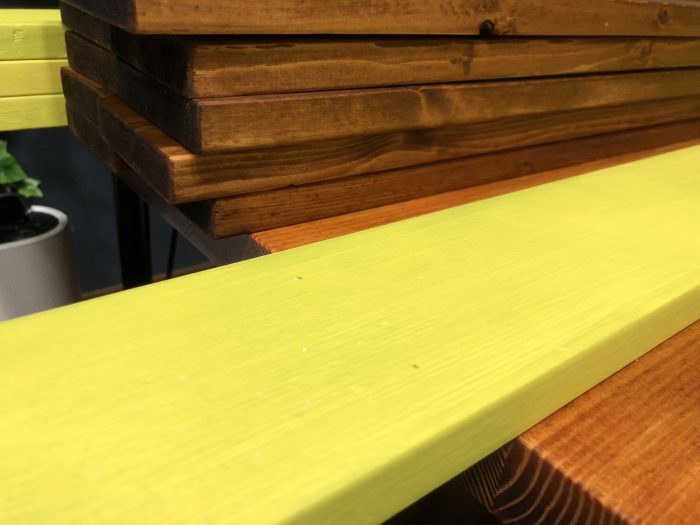

アクセントのアメリカーナ

乾燥させている間にアメリカーナで4本塗装していきます。

ゆっぺ

これはアクセントを入れたかった私の勝手なこだわりです…

(真似しなくて大丈夫です)

中身は意外にもドロドロ。

1本分でこれしか入っていないという衝撃の事実。

色の乗りは良いが、伸びがあまりよくないです。

根気よく塗りましょう。

こちらも側面まで塗って終了。

アメリカーナはステインのように拭き取る必要はありません。

同じく乾燥させます。

乾きが少々遅いので、1時間以上は置いたほうが良さそうです。

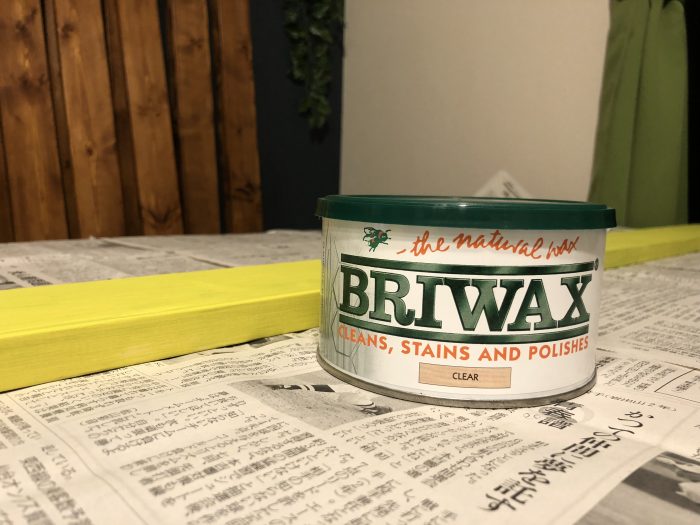

仕上げのブライワックス

水性ステインが乾いたところで仕上げのブライワックス工程。

ブライワックスは刷毛ではなく、ウエスで塗り込むように塗装します。

塗り方については、『PCデスクをDIY』の記事で詳しく紹介しているので、そちらをご覧ください。

かなり深みのある色に仕上がりました。

ブライワックスの深み効果は素敵ですね。

同様に13本全てにブライワックスを塗り、乾燥させます。

そろそろ乾いたであろうイエローグリーンに、仕上げ剤のブライワックス クリアを塗っていきます。

中身はクリーム色。

他のブライワックスカラーとは異なり、トロトロしています。

水っぽいことから伸びが良く、塗りやすいです。

ウエスでごしごし塗っていきます。

仕上げ剤として塗ったのですが、正直見栄えはほとんど変わりませんね。

乾燥させ、17本の塗装工程が終了。

ゆっぺ

ここまでで3時間かかりました…

木材を組み立てる

できあがった木材を組み立てていきます。

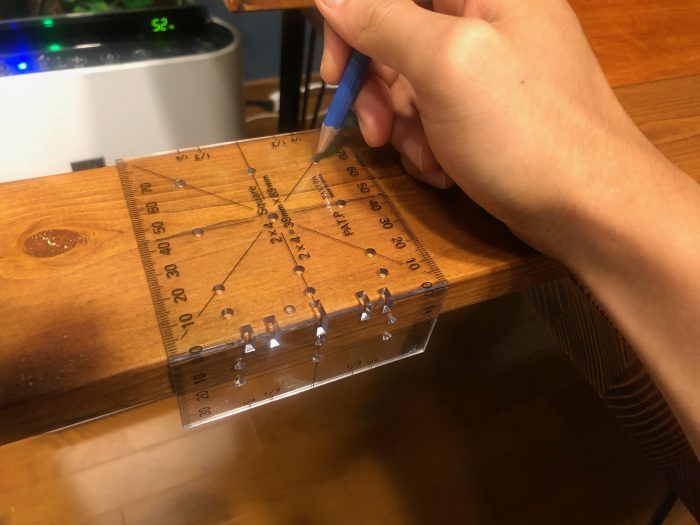

木材に印をつける

木材の両端に、ビスを打つ箇所の印を付けていきます。

そこで活躍するのが『ツーバイフォー定規』。

2×4材、1×4材に一瞬で印が付けられる神アイテムです。

超オススメの便利アイテムなので、1つは持っておいた方がいいです。

柱の両端と合わせるとつんつるてんになってしまうため、余裕をもたせて端から120mmの位置にビスの印を描きました。

1箇所では頼りないので、上下2箇所に印を付けます。

穴が均等に空いているので、そこに鉛筆やボールペンでちょんと描くだけでOK。

印をつけるとこのようになります。

これを1×4材全てに行います。

ラブリコの取り付け

さあ、ここでラブリコちゃんの登場です。

天井部分にT字型のアジャスターを取り付け、床部分には滑り止め付きの脚をはめ込みます。

2×4材ぴったりに設計されているため、簡単に装着することができます。

ラブリコを装着したら、柱を先に設置します。

ネジの締め具合は、きつすぎるとアジャスターが壊れてしまうので程よくきつめに締めます。

ビス止め

先程ツーバイフォー定規で印をつけた位置にビスを打っていきます。

先にドリルビットで下穴を開けておくと木割れを防ぐことができるので、できる限り下穴を開けるようにしましょう。

1番上の基準となる面は、アジャスターの出っ張りに合わせると簡単に水平を割り出せます。

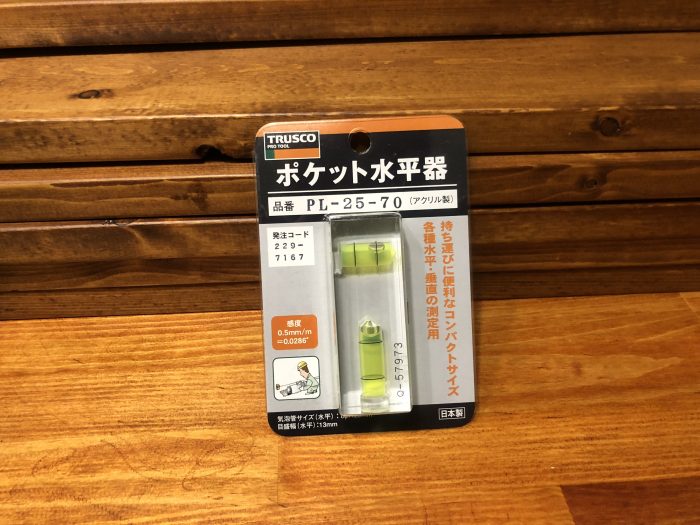

『ポケット水平器』があると、もっと簡単に水平を割り出せます。

1枚目は基準となる重要な面なので、必ず水平にさせてビスを打ち込みましょう。

私の場合、1×4材同士をくっつけずに少し空間をもたせて設置したかったため、水平器を挟んで少し空間を設けて2枚目を打ち込みました。

ちなみにこの水平器、横にするとちょうど15mmなので、両端に水平器を挟むと15mmの等間隔で取り付けられます。

後はこれを繰り返していくだけ。

時々バランスも見ながら、水平に均等に打ち込んでいきます。

木壁の完成!!!

完成〜〜〜!!!!

ラブリコを使用することにより、一切壁を傷つけずに木壁を作成することができました。

色についても、合間合間にアクセントカラーを混ぜることで一味違うものに仕上がりました。

ここだけの話、若干センスなかったかも…

同じものを直角に配置すれば、L字型木壁にすることも可能です!!

「こんなアジャスター2つで、こんな大きな壁支えられるの…?」と心配になる人もいるかと思いますが、思った以上にラブリコの張力は強く、壁自身も重力が横ではなく縦にかかっているので、押したり引っ張ったりしなければ壁が倒れてくることはありません。

しかし、ラブリコ1つに付き「耐荷重20kg」と公式でアナウンスされているので、柱2本で支える場合40kgがこの壁の耐荷重となります。

40kg以上の物を壁に掛けると転倒する恐れがあるので、耐荷重は守るようにしましょう。

ラブリコを使った木の壁作成のまとめ

以上、ラブリコを使った木壁の作り方でした。

木壁を作ることで賃貸でも制限されることなく壁を装飾することができ、DIYのアイディアも無限に広がるので、是非ラブリコを使っての木壁作成に挑戦してみてください!

ゆっぺ

DIY入門としてもおすすめの作品です!

以上、ゆっぺ(@greenvip_jp)でした。